2025.3.28

昨今、多くの企業がデジタルマーケティングを進める中で、「インフルエンサーマーケティング」の重要度がますます高まっています。

一方で、2010年代後半以降、多数のインフルエンサーが登場し、多くの企業で活用されるようになったため、「効果が出ない」と感じる企業も増えてきました。

しかし、それはインフルエンサーマーケティング自体に問題があるのではなく、多くの場合、自社に最適なインフルエンサーをうまく選定できていないことが原因です。

2025年、より競合ブランドは増え、企業の発信が広告として見られてしまい生活者に響きにくくなっている中、生活者目線での発信ができるインフルエンサーマーケティングは必須の施策となっています。

バーチャルインフルエンサーは、本物の人間と区別がつかないくらいのリアルなCGで作られていることが特徴です。

よく混同されるVtuberとの違いは「人が不要である」ことです。Vtuberはアニメやゲームの登場人物のようにデフォルメされたキャラクターで、動かすにはモーションキャプチャーをするための実際の人が必要です。それに比べ、バーチャルインフルエンサーは人が不要でありコストがかかりにくく、CG技術によって実際にはありえない表現ができる点も表現幅が広がると注目されています。

企業にとってはブランドイメージに合う人物像を作りやすかったり、炎上リスクが低いことがメリットです。

インフルエンサー施策はこれまで短期で認知を広げる施策と認識されてきました。昨今、商品のブランド名や機能性だけでは興味関心・購買を促進しにくくなりブランドの想いや体験価値の発信が必要になる中、アンバサダー契約を結び中長期的に発信してもらう活用が重要になっています。

インフルエンサーもブランドの愛着が増し、より生活者に響く、広告色の少ない発信をしてもらうことができ、購買促進につながります。

上段でも記載した通り、広告色の強いPR発信は嫌われる傾向が強くなっています。フォロワー数の多いメガ・ミドルインフルエンサーと比較すると、マイクロ・ナノインフルエンサーの場合フォロワー一人ひとりと深くコミュニケーションを取っているので、フォロワーとの繋がりが強く、エンゲージメントが高くなる傾向があります。なので、よりリアルな体験や感想が伝わりやすく、購入意欲を促進させることが可能です。

「インフルエンサーによる発信をしたが、認知が広がっている感覚がない」とよく聞きます。その場合、マイクロ・ナノインフルエンサーをアサインし発信してることが多いです。

マイクロ・ナノインフルエンサーは効果が出ないというわけではなく、特性を正しく理解せず高すぎる目標や間違った期待値を持ってしまうことが多いのです。

認知を拡大させたい場合はリーチ数が担保できるメガ・ミドルインフルエンサーを起用したほうが成果的です。マイクロ・ナノインフルエンサーはフォロワーが少なくその分リーチを担保しにくいため、その分数多くアサインをする必要があります。

マイクロ・ナノインフルエンサーの良さは「広告色のない、リアルな発信をしてくれる」部分にあります。マイクロ・ナノインフルエンサーの発信はリーチを担保できない分、その投稿を広告クリエイティブやサイト上のコンテンツに二次利用し、他施策の獲得やCVR向上にも寄与させ成果を最大化させることが重要です。

フォロワー数だけを見てインフルエンサーを選定すると、ターゲットとのミスマッチや、エンゲージメントの低いアカウント(いわゆる「数字だけのインフルエンサー」)を選んでしまうリスクがあります。

保存などのエンゲージメントを見ることや、またリールの再生回数を確認することも重要です。リール投稿はフォロワー外にもリーチしやすい発信方法であり、再生回数が多いということは、フォロワー外にも評価されやすい質のいい内容を投稿してくれることを意味します。

また数字だけでなく、インフルエンサーの世界観やフォロワー層とブランドの親和性があっているかの確認も必要です。親和性が低いと、違和感のあるコンテンツになり、むしろネガティブな印象を与えかねません。

エンゲージメントやリール再生回数、ブランドの世界観との親和性をふまえて選定することにより、ブランドに合った質のいい内容を投稿してくれるインフルエンサーのアサインが可能です。

「最適な属性のインフルエンサーアサイン」や「最適な投稿内容の指示」は重要ですが、そもそも最適な属性・投稿内容は何なのか把握や策定が十分にできていない企業が多く見られます。

この場合、SNS上にある顧客の声を収集し競合ブランドと比較を行い、どういったポイントで評価されているか、また競合ブランドよりも評価・認知されていないポイントはどこかを把握することが重要です。

最近ではCEPs分析を用い、上記の自社ブランドの強みや競合比較した際に訴求しきれていないポイントを抽出する企業が増えています。

先に上記のように記載した通り、マイクロ・ナノインフルエンサーによる発信はコンテンツとして二次利用することで、費用対効果が合いやすくなったり、販促成果が最大化します。

ここではおすすめの二次利用先や事例をご紹介します。

ECサイトで購入検討するユーザーに、商品の機能性だけではなく、具体的にどんなメリットや利用シーンがあるかを想起させ、購入転換率を向上させる効果があります。

例:サイト滞在時間1.4倍】ぱん結びECサイトに投稿されたリールやフィードを埋め込み購入転換率向上へ

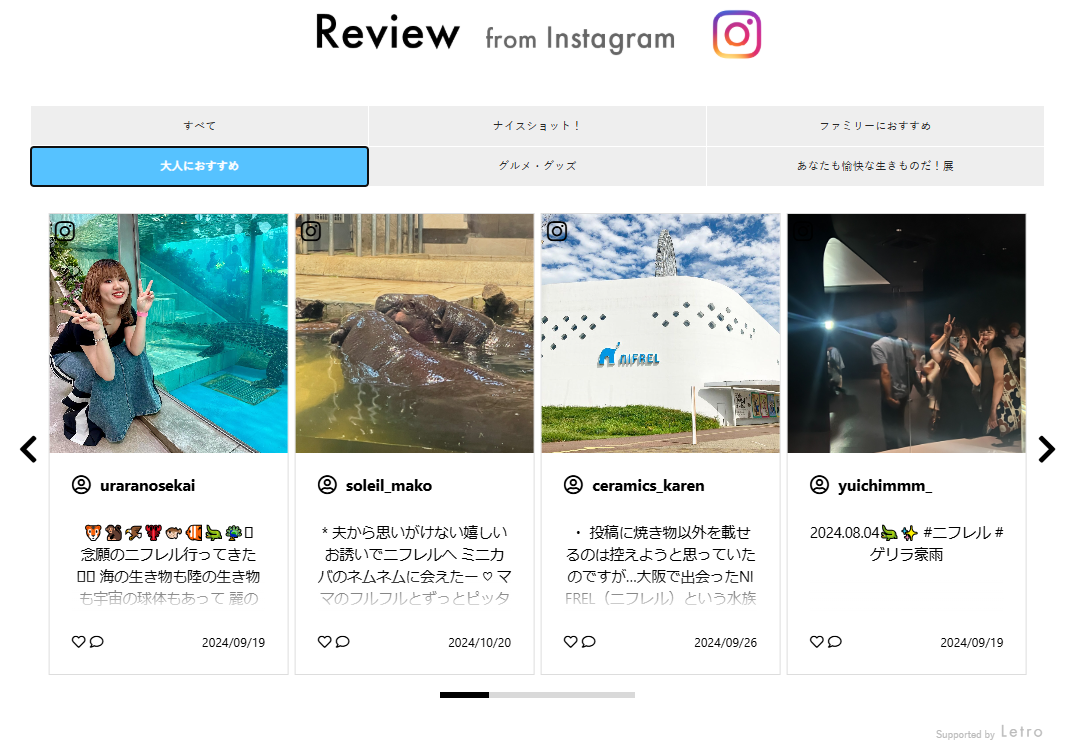

例:様々な属性のInstagram投稿をサイトに掲載し、低コストで様々なターゲット層に刺さるブランドサイトに/株式会社海遊館

SNS広告等では広告感をなくし、リアルで共感しやすいUGCを活用することで、獲得効率が改善しやすいことが知られています。

例:動画UGCを活用した広告クリエイティブで単月CVが1.5倍に/株式会社生活総合サービス(boco to deco)

またインフルエンサー投稿自体を広告配信する第三者配信(※)も効果的です。インフルエンサーの投稿をそのまま広告として利用できるため広告感が薄く、興味関心を引き上げやすいのが特徴です。

参照:Instagramにおける第三者配信:Instagramのパートナーシップ広告とは

※広告主が媒体社に直接広告を配信せず、第三者の配信サーバーを利用して広告を配信する仕組み

新商品が出る・セールのタイミング等でメルマガやLINE配信をされる際、具体的なメリットや利用シーンを想起しやすいインフルエンサー投稿は興味を持ってもらいやすく、リピートにつながるコンテンツとなります。

また商品購入前に懸念を抱くユーザーに対して、チャットボットで利用者の声としてコンテンツを二次利用することで、懸念を払しょくし購入促進につなげることもできます。

例:チャットボットにUGCを掲載し離脱防止・CVRは1.8倍改善に/natural tech株式会社

表現できる面が限られる店頭販促物やカタログ、POPにおいても、具体的な商品メリットや利用シーンを伝えるためにQRを張り付け、インフルエンサー投稿に遷移させる取り組みもあります。

これら販促物は宣材写真を活用することが多く、リアル感がないため購入促進には不十分であると感じる企業も増えています。

例:店頭配布のカタログにUGCを掲載し、リアルな利用イメージを伝え売り場強化に/日本トイザらス株式会社

公式アカウントの投稿にリポストで活用するケースも増えています。アカウント運用の手間を削減できるメリットがあります。

インフルエンサーマーケティングは単なるバズワードではなく、消費者の購買行動や情報収集方法の変化に対応した、現代のマーケティングに不可欠な施策です。しかし、「とりあえずインフルエンサー」という安易なアプローチではなく、戦略的な設計と運用が成功の鍵を握ります。

フォロワー数や知名度だけでなく、ブランドとの親和性、エンゲージメント率、コンテンツの質などを総合的に判断してインフルエンサーを選定することが重要です。

また、発信してもらうだけではなくコンテンツとして二次利用するところまで設計することで、費用対効果を合わせたり、成果を最大化することができます。

競合ブランドと比較しブランドの発信すべき訴求ポイントの分析から、最適なインフルエンサーのアサインを伴走します。

また成果最大化につなげるため、サイトや広告等への二次利用のご提案・運用までご予算に合わせ一貫したご支援が可能です。

近しい業界の事例のご紹介や、企業の課題やブランド分析からご案内できますので、まずは気軽にお問合せくださいませ。

記事公開日:2025.03.31