天藤製薬株式会社は、主にボラギノールブランドを展開している創業200年を超える老舗製薬会社です。2022年からは、これまでの痔疾領域で培ってきた豊富な知見を活かした新商品も展開しています。そうした新商品は、特に自社ECでの事業拡大を目指しており、新規獲得・CRM改善といった課題に直面する中、社内外のリソースと各々の得意領域を把握した上で、戦略的パートナーシップを構築することで、着実な成長を遂げることができています。

今回は、マーケティング部のブランドコミュニケーショングループマネジャーの仲田氏と、同グループ所属の井口氏に、BORRAオンラインショップの立ち上げから現在までのマーケティング施策の進化や、顧客の声を各種施策にどのように取り込んでいるのかについて詳しく伺いました。

ー新商品とBORRAオンラインショップの立ち上げ背景を教えてください

仲田氏:

BORRAオンラインショップ立ち上げ時の背景としては、まず生活者の健康意識の高まりがあります。予防や未病対策の重要性が注目され、そこに各社具体的なサービスが次々に展開される中、弊社もそこに重点を置いた製品展開を進める必要性を強く感じました。これまで弊社は症状が現れてから対処する製品を提供してきましたが、今後はこうした顧客意識の変化を捉えた製品を展開していくべきだと考え、ちょうど組織体制も大きく変わったこともあって、約30年ぶりの新商品の発売に至ることができました。この新商品を展開する場として、BORRAオンラインショップを立ち上げました。

ーなぜオフラインではなくオンラインの「自社EC(BORRAオンラインショップ)」で展開をされたのでしょうか?

仲田氏:

やはり、アクションと検証の実施がオンラインだと迅速かつ正確にできる点が大きな理由の一つとなります。従来の店頭販売(オフライン)では上記内容の実現が難しく、そのためにアクションの改善機会を失う可能性があります。新しい事業を展開するにあたっては、いかにプロトタイプを早期に市場投下し、改善を重ねやすい仕組みづくりを追求できるかが重要となります。オンラインの利点をしっかりと活かすことで、マーケティング活動における4PのPDCAを高速で回すことが可能になり、効果的な市場展開が期待できると考えております。

そして、主な展開先としてAmazonや楽天を代表とするモールではなく自社ECを選んだ理由としては、ファーストパーティーデータの取得および今後の活用を見据えた部分が大きいです。このデータは、今後さらに個人情報に関する規制が強化されていく方向性であることや顧客理解の深化が求められていくことを考えると、弊社が優位性ある事業展開を行っていくために非常に重要な資産になると考えます。さらに、私たちは単なるモノの販売ではなく、「生活者に安らぎと感動を提供する」ことを企業理念として掲げていますので、お客様の詳細な情報を教えていただくことで、できる限り群ではなく個人と捉え、一人一人と最適なコミュニケーションを図っていきたいと考えております。こうしたことは、現時点ではモール上では難しいと判断したため、主な展開先として自社ECを選びました。

ーBORRAオンラインショップを立ち上げてから、訴求や施策でこだわったことはありますか?

仲田氏:

こだわった点ですが、ボラギノールブランドという自分たちの資産をどう活かすかはかなり思考錯誤した部分となります。

立ち上げ当初、今思えば安直でしたが、社内では「痔と便秘は密接に関係している」ということから、便通改善カテゴリーにおいても「ボラギノール」のブランド力を押し出していけば一定売れると考えられていました。しかし、実際運用を開始してみると、正直全く反応がなく、ボラギノールはあくまで痔の薬のカテゴリーとしてのブランドであって、便通改善カテゴリーではそれだけで手に取っていただけるほど強いブランドではないことに気づかされました。

そこで、あらためてボラギノールブランドは今回のターゲットにとって何が価値となり得るのかを言語化することに動きました。

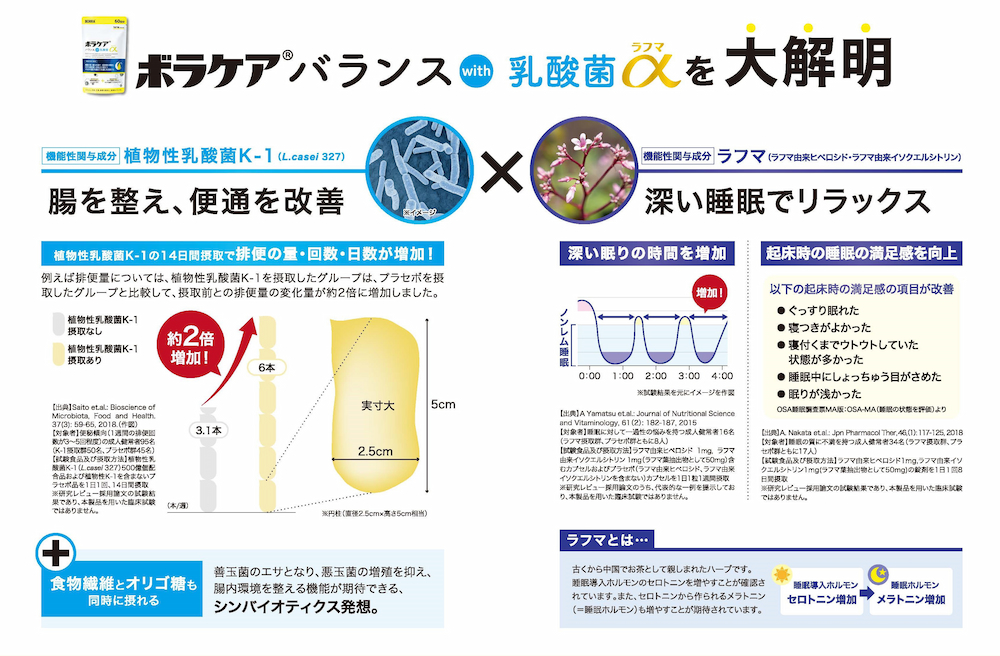

ターゲットをこれまで色々試したもののなかなか改善できていない便通に悩みを抱えている人とし、その人が悩み解消サービスを求める際に何を大事にするだろうか、やはり「品質への信頼」・「効き目への根拠」に行きつくと考えました。そうした要素を意識して、ターゲットにとってのボラギノールブランドの価値を分解していくと、『100年以上続く実績による信頼感』、

『エビデンスに基づいた商品設計と情報提供』の2点があぶり出されてきました。

ここをしっかりと押さえたプランニング&クリエイティブ制作を進めることで、かなり状況は改善に向かいました。

このことから、単にブランドの認知力を使ったものではなく、また競合品の訴求軸に合わせにいったものでもなく、私たちとしては、『ターゲットが期待する効果に対して実績あるブランドがエビデンスある商品設計をしていること』、ここをブレずにしっかりと打ち出していくことが、ターゲットの購入意思決定における重要な役割を果たしていると考えます。

ー「ブランドの信頼とエビデンスを両立した訴求」にこだわっているのですね。

今回「Letro」を導入した背景もその考えに基づくのでしょうか?

仲田氏:

そうですね。単にブランドが有名だからといって信頼が得られるわけではないと考えています。健康に関する製品では、「みんなが使っているから良い」という曖昧な言葉よりも、ターゲットの具体的な悩みにしっかり答えられるエビデンスが重要だと考えています。

そのためにはサービス提供側としての商品価値だけではなく、実際に購入されたお客様や継続されているお客様目線で認識されている商品価値もしっかりと発信することが、まだ購入されていない方や継続をためらわれている方が求めている情報ではないかと考えました。

そこで、お客様の声を新規獲得や長期継続どちらの施策にも落とし込むスキームが準備されている「Letro」の導入に至りました。

ー実際に「Letro」を導入して、どのような活用・施策を行いましたか?

井口氏:

まず、新規顧客の獲得においては、デジタル広告のLP(ランディングページ)やBORRAオンラインショップに「Letro」で収集したユーザーレビューを掲載しました。

実際に、ヒートマップ分析を見てみると、顧客のレビュー部分の熟読率が非常に高く、とても重視されている情報だということが分かりました。

また、同梱物にも長期継続者のレビューを取り入れました。これにより、定期顧客の残存率が改善し、レビューが顧客の納得感を引き出し「もう少し続けてみよう」と思わせるきっかけになったと感じています。

一方で、レビューを単に掲載するだけでは十分ではないことも学びました。レビューの内容に基づいて訴求ポイントを明確化し、それに合わせたバナーへと変更するなど、より戦略的に活用することで、より高いCVR(コンバージョンレート)の改善が見られました。 “どう活用するか”が成果を左右することを実感しました。

全体として、「Letro」の導入によって顧客の声を多角的に活用し、顧客にとって価値ある購買体験を提供することができたと考えています。

ー成果に繋がる施策となったのですね。事業視点では今後どのように「Letro」を活用されますか?

仲田氏:

お客様の声にしっかりと向き合うための強力なツールとして今後も「Letro」を活用していきたいと考えています。「Letro」の導入により、お客様からの声を体系的に収集し、それを施策に活かすプロセスが徐々に確立されつつあります。

今後も引き続き、お客様の声を分析し、お客様が抱える悩みやニーズ、改善のご要望などを次の施策に反映することで、数値的成果だけでなく、顧客満足度の向上をめざしていきたいと考えています。また、こうしたサイクルがチーム内で仕組み化されることで、“お客様視点”で物事を考えられる組織づくりにも役立てていきたいと思っています。

ー「Letro」を提供しているアライドアーキテクツ社との取り組みについてはいかがですか?

仲田氏:

アライドアーキテクツ社との取り組みを通じて、特にお客様の声を施策に効果的に反映する体制を築いてきました。メーカーである私たちと同じ視点で、豊富な経験を活かした視野の広い提案を行ってくれるパートナーです。

さらに、担当者の手厚いフォローには非常に満足しています。多くのシステムがチャットやヘルプセンターへの対応を求める中で、直接のサポート体制を提供していただけることで、施策の実施スピードが上がり、着実な実装が可能になっています。このような伴走型のサポートが、他社と比較してもアライドアーキテクツの強みだと感じています。

ー今後「Letro」を活用してチャレンジしたいことはありますか?

井口氏:

今後のチャレンジとしては、まず「Letro」を用いたお客様の声の自動収集体制の拡充です。ECシステム(カートシステム)との連携を実現し、これまで単発的であったキャンペーンを、定常的にお客様の声が収集できる仕組みづくりへと進化させていきます。こうした自動化によって、お客様の声の“量”と“質”の両面からデータの精度を上げていきたいと考えています。

また、収集したデータはCRM施策にも活かしていきたいと考えています。、これまでは仮説ベースで企画していた施策を、実際の顧客データに基づいて心理変化を的確に捉えた、より精度の高い施策へと進化させ、LTVの向上を図っていく予定です。

将来的には、データに基づいて顧客に最適な価値を提供し競争力を強化することで、市場での存在感を一層高めていくことが目標です。

記事公開日:2025.07.03