ミツカングループの一員である株式会社ZENB JAPANは、新しい食の価値を提案し、人々の健康意識を高めることに注力しています。食品業界における同社ならではのアプローチを特徴とし、健康やサステナビリティに焦点を当てた製品開発を行っています。デジタルマーケティングの分野では、多様な施策を展開し、オンラインでの新規顧客の獲得やSEO施策に注力し、現代の消費者ニーズに応えています。

今回は、同社で広告やSEO、新規顧客獲得などの役割を担うマーケティング&ダイレクトグループマネージャーの松永氏に、ブランド立ち上げ期からこれまでのマーケティング施策の変遷や、デジタルとリアルの施策の使い分け、さらにミツカングループならではの顧客への向き合い方についてお話を伺いました。

※2025年4月10日に開催したセミナー「メーカーD2Cの戦い方〜顧客とつながり利益を生む直販モデルの実践手法〜」の株式会社ZENB JAPAN 松永様のお話の内容をもとに作成しております。

ー「ZENB」ブランドの立ち上げ背景を教えてください

松永氏:

「ZENB」ブランドの立ち上げ背景には、ミツカングループの長い歴史と深い理念が息づいています。1804年に酒粕を酢の原料として活用し始めたミツカングループは、自然の力を活かした製品作りと、自然への敬意、そして人々の健康を重視する企業文化を形成してきました。

「ZENB」は、こうした背景のもとに、植物を中心とした新しい食の価値を提供するプロジェクトとしてスタートしました。このブランドは、「やがて、いのちに変わるもの。」という視点を持ち、10年後の人々や社会、さらには地球全体の健康を考慮した取り組みを推進しています。

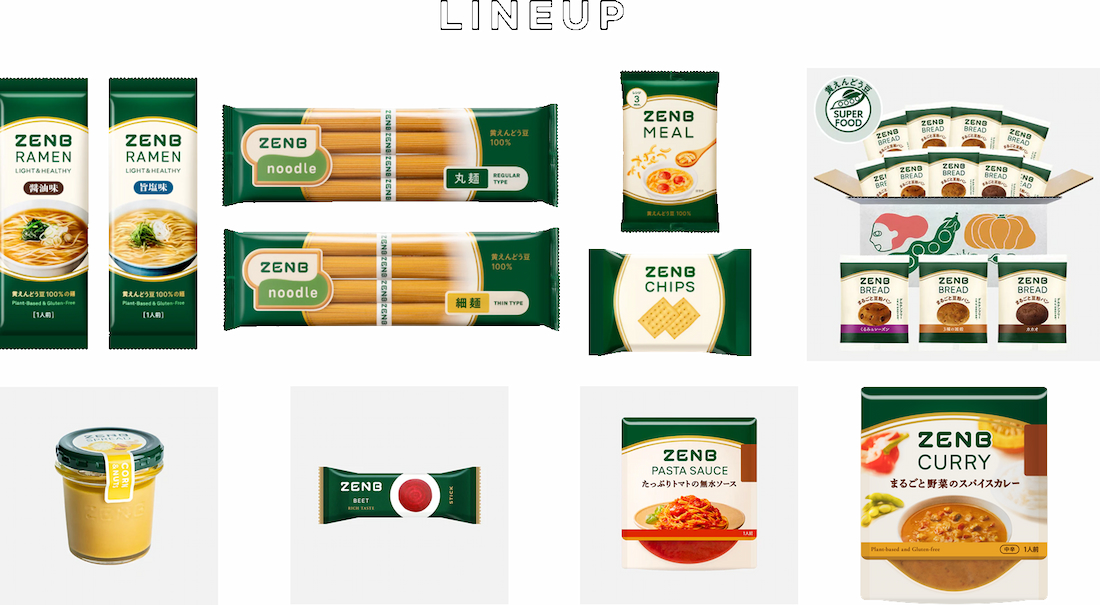

「おいしさとカラダにいいを一致させる」ことをテーマに、ZENBは植物由来の原材料の活用に注力しています。たとえば、北欧で主食とされるスーパーフード「黄えんどう豆」を100%使用したグルテンフリーのパスタや、トウモロコシを芯まで丸ごと粉砕したペーストなど、植物の可能性を最大限に引き出す製品を提供しています。

食品のD2Cマーケットにおいて、新たな価値を創造するために、食材を余すことなく利用し、栄養価の向上はもちろん、環境への配慮も実現しています。動物性原料を不使用にし、グルテンフリーにこだわった製品ラインアップは、健康志向の消費者にとって大変魅力的な商品として展開しています。

ー始まりは1つのプロジェクトだったのですね。そこからどのように展開されたのでしょうか?

松永氏:

最初はシンプルな通販モデルから始まりましたが、消費者のニーズを反映してサブスクリプションモデルへと進化し、徐々に市場での存在感を強めることができました。

ブランドは2019年に正式にローンチされましたが、背景には「買う身になって まごころこめて よい品を」というミツカンの核心にある理念が根付いていました。この理念に基づき、「美味しさ」と「健康」を両立させる商品を提供するために、実は結構長い年月をかけてずっとプロジェクトは進行してました。

初期段階では、粉砕した野菜で作ったスティックやペーストが中心で、これにより「「食べる」のぜんぶを、あたらしく」というコンセプトのもと、野菜を余すことなく利用していました。そして、裏ではヌードルやブレッドの開発が進行しており、まだ世には出てないけど、ブランドだけ先に立ち上がっているような、そんな状態でした。

ヌードルは2020年9月に発売され、従来のお菓子を中心とした商品とは異なり、主食としての地位を確立。これにより、サブスクモデルが本格的に始動しました。特に、健康を意識した消費者の食生活に合致し、コンスタントな利用が促進されました。

ターゲット層も「ゆるダイエット」志向で、健康に配慮しながらも美味しさを求める層へと広がりました。さらに、2023年にはブレッドのラインナップを充実させ、朝食などの需要にも応える形でラインナップを拡大しました。

これらの成長に伴いサブスクリプションモデルも改良され、「顧客とZENBで契約して、好きな商品を選べる定期便」という形でスムーズな購入導線を用意しました。これにより、顧客満足度が向上し、購買行動の予測やクロスセルがしやすくなりました。

ーオンラインに注力されているのですね。どのような施策がメインになるのでしょうか?

松永氏:

ZENBでは、全体の約90%を占めるオンライン施策を基軸に、さまざまな取り組みを展開しています。特に、metaが主力の広告媒体として機能しており、クリエイティブ戦略の中心には動画があります。

「美味しい」と「体にいい」を両立させたコンセプトを効果的に伝えるため、商品の魅力を視覚的に伝える動画コンテンツの制作をアライドアーキテクツさんに企画から撮影までお世話になっています。特に、パンが割れる様子や焼き上がる様子を動画で表現し消費者に直感的に魅力が伝わるようこだわっています。

また、斜め上なアプローチとして「ヘルシー×ギルティ」というテーマを採用し、生クリームを使ったクリエイティブで、「ZENBブレッドで罪悪感無く食べられるよね」といった、ZENBブレッドの健康面を強調しつつも消費者のニーズに応えています。

LP(ランディングページ)にも動画を組み込み、ユーザーの選択肢に応じて内容が変わるインタラクティブなデザインを導入しています。この仕組みにより、ユーザー体験をパーソナライズすることが可能になっています。

※左:新しいフレーバーも動画で実施。パンを割ったり、相性の良い飲み物と組み合わせた訴求。

※右:「ヘルシー×ギルティ」が伝わる生クリームを使ったクリエイティブ訴求。

ー顧客に寄り添ったクリエイティブと体験で魅力を伝えているのですね。

松永氏:

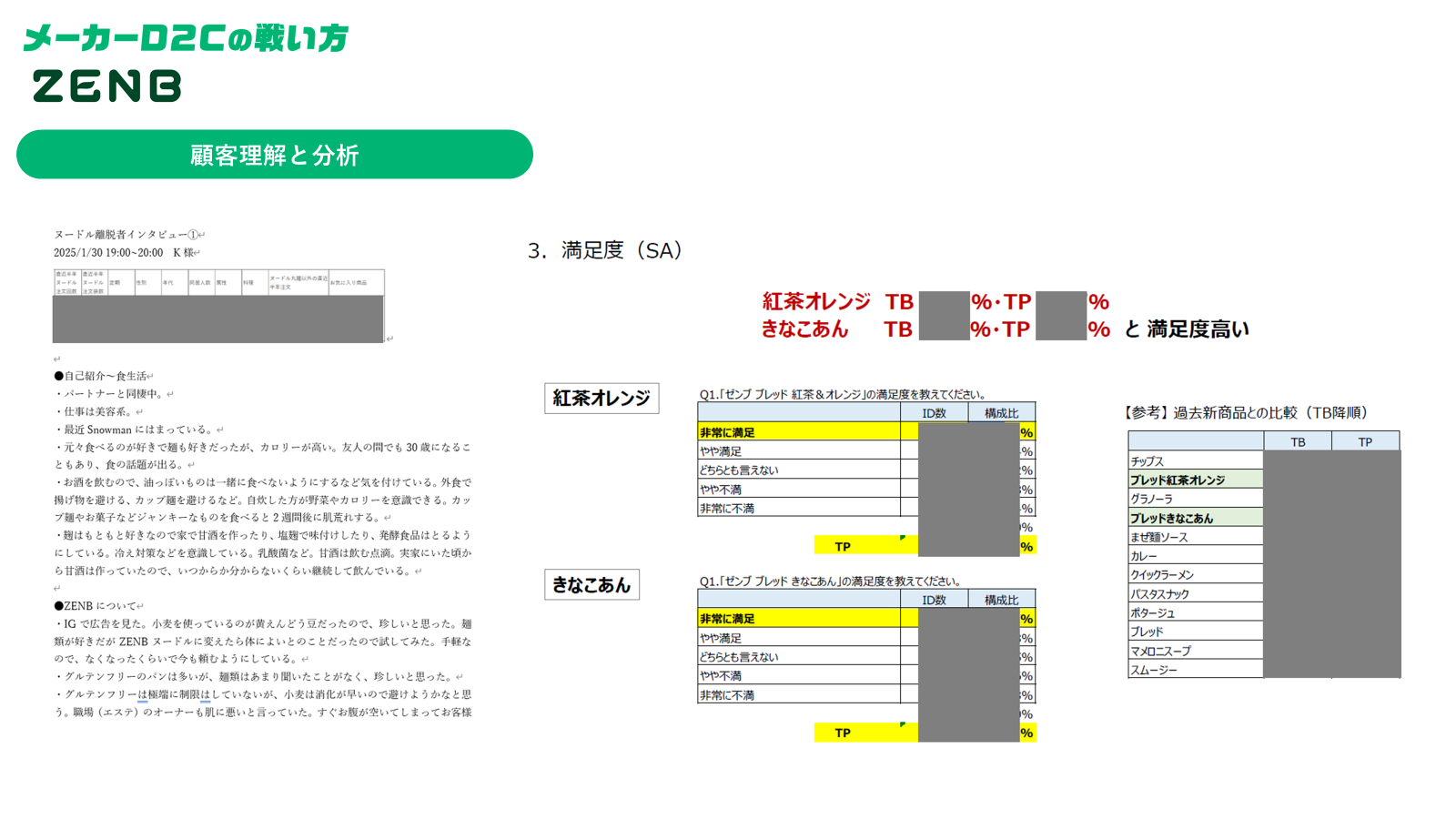

そうですね、そもそもZENBでは「顧客起点」という言葉を大事にしていて、この考え方は商品開発や施策においても大きな役割を果たしています。

例えば、顧客の声を聞いたときに「飽きる」というより「余る」という声が多いことに着目して、商品ラインナップや配送頻度を見直すなど、顧客のニーズに合った改善を行ったりしています。

さらに、新しいフレーバーの開発においても、顧客からの声を反映させています。次に何を作るべきかを、顧客の意見や嗜好に基づいて判断しています。このように、顧客分析から得たインサイトを活かして商品開発を進めています。

また、N1インタビューを通じて経営層も顧客の声を直接聞き、会社全体で情報を共有しています。この取り組みは、販売や商品開発、企画など、すべての部門で顧客中心の文化を醸成しています。

ZENBは、企業文化として「顧客の側に立つ」という根本的な考え方をしっかりと根付かせており、これがクリエイティブや体験の基盤となっています。これにより、顧客に共感される魅力的なブランドを築くことができていると思います。

ー今後もD2Cビジネスで大切にしたいことはありますか?

松永氏:

やはり「顧客起点」を重視する姿勢です。また、ミツカンの企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」という観点から、今後も変わらずその考えを浸透させていきたいと考えています。

そして、現場だけでなく、経営層も含めて全員がこの「顧客起点」を大事にしているので、顧客を優先した取り組みを続けていきたいです。ただし、メーカーD2Cの文脈では、つい自分たちの機能や技術をアピールしたくなることがあるので、こういったメーカー視点ではなく、顧客の立場に立ち、製品の伝え方を工夫することが重要です。

ミツカンのアセットを活用しつつ、いかに顧客にとって価値ある形で情報を伝えられるかが鍵だと思っています。「顧客起点」を今後も大切にすることで、顧客に響く商品やサービスを提供していきたいと考えています。

記事公開日:2025.04.24